Ach, Ariadne!

st.ich/stich

Eröffnung: 29.08.2025, 19 Uhr

geöffnet immer donnerstags und samstags von 16-18 Uhr

Die spontane Entstehung gestischer Plastiken st.ich/stichs stellt einen radikalen Bruch mit traditionellen Techniken dar. Denn diese entstehen durch spontane Bewegungen im virtuellen Raum, der keinen physischen Widerstand bietet. Die Geste wird ungefiltert in Echtzeit aufgezeichnet – ein Prozess, der an Jackson Pollocks „Action Painting“ erinnert, aber ins Dreidimensionale erweitert wird.

Jede gestische Plastik ist somit ein direktes Abbild einer unwiederholbaren körperlichen Handlung. Diese Unmittelbarkeit schafft Werke, die – ähnlich den Luminogrammen Picassos – den Schaffensakt selbst konservieren, nicht nur dessen Ergebnis. Während klassische Bildhauerei den Entstehungsprozess meist verbirgt, integrieren gestische Plastiken Videodokumentationen der Bewegung als konstitutives Element. Der 3D-Druck fixiert die spontane Geste endgültig.

Diese technische und konzeptionelle Neuausrichtung macht gestische Plastiken st.ich/stichs zu hybriden Kunstwerken: Sie verbinden die Flüchtigkeit performativer Kunst mit der Dauerhaftigkeit skulpturaler Objekte, während sie gleichzeitig den Schöpfungsmythos traditioneller Bildhauerei durch Transparenz ersetzen.

Eröffnungsrede Ulrich Heubleins

Liebe Freunde des NeuDeli,

lassen Sie mich mit etwas Einfachem beginnen:

Alle Kunst gründet auf Bewegung. Ohne Bewegung gibt es keine Kunst. Ja, Kunst ist Bewegung. Das mag banal klingen, wissen wir das doch im Grunde genommen schon seit Heraklits „Panta Rhei“, dass alles in Bewegung ist, dass sich alles unablässig verändert, dass alles fließt. Das bedeutet: Alles kann nur sein durch Bewegung. Alles entsteht nur durch Bewegung. Und das wurde in dieser apodiktischen Schärfe schon vor über zweieinhalbtausend Jahren formuliert.

Hier wird niemand widersprechen, auch wenn wir die Folgerungen aus diesem Satz manchmal schwer ertragen können. Aber diese Aussage „Alle Kunst gründet sich auf Bewegung“ meint noch mehr, und da wird es spannend. Sie will auch darauf hinweisen, dass sich in aller Kunst auch die Bewegung eingeschrieben hat, dass sie dort zum Ausdruck kommt. Immer. Bewegung als ewiges Thema der Kunst. (Ausrufezeichen! Fragezeichen!)

Das mag einem ja schnell einleuchten bei all den Kunstwerken, in denen Bewegung ganz unmittelbar auf die unterschiedlichste Art dargestellt wird, wo Menschen gehen, stehen, kämpfen; Pflanzen wachsen, sich im Winde wiegen … Ich spare mir weitere Beispiele. Den Bewegungsimpuls wird man schnell auch in jenen Werken erkennen, in denen Formen oder auch Farben gegeneinanderstehen, in denen sie flirrende Muster zeigen, mit dem Lichtspielen. Um das aber hier nicht ungebührlich auszureizen, komme ich gleich zu der eigentlichen Frage: Wie ist das z. B. mit dem „Stein des guten Glücks“, der einen sofort in seinen Bann zieht, einer einfachen Kugel auf einem Kubus, eine Skulptur, die Goethe schon 1777 schuf und später vor seinem Weimarer Gartenhaus aufstellen ließ? Wie ist das mit dem berühmten und faszinierenden“Schwarzen Quadrat“ von Malewitsch? Keine Bewegung, keine Formen, keine Farben, die sich bedrängen, gegenseitig beeinflussen. Kein irgendwie Ausgerichtetsein, das einen Impuls in sich trägt. Harmonie scheinbar rundum.

Und doch, auch diese beiden Arbeiten setzen sich mit Bewegung auseinander. Ihre Wirkung entspringt ihrem ganz eigenen Verhältnis zum Bewegtsein, Bewegtwerden. Die Kugel, perfekt ausbalanciert, liegt auf den Quader, und schon der erste Blick sagt uns, dies ist nur ein Moment, ein Festgehaltensein der Zeit, im nächsten Moment wird sie rollen, muss sie rollen – und alles ändert sich. Auch das Schwarze Quadrat bezieht seine Wirkung nicht nur aus der Unruhe, die eine nähere Anschauung der schwarzen Oberfläche uns zeigt, sondern weil die Empfindung, die dieses Quadrat auszulösen versteht, uns sagt, dies ist nicht die ewige Ruhe, der Stillstand, sondern das Magma eines Vulkans.

Verzeihen Sie mir die lange Einleitung. Aber sie scheint mir wichtig zu sein, um wirklich dessen gewahr zu werden, was dem Künstler, dessen Arbeiten wir hier im NeuDeli zu Angesicht bekommen, nicht nur beschäftigt, sondern was ihm auch gelungen ist, in Form zu setzen.

Stich, so sein interessantes Pseudonym oder besser: sein Künstlername, ein sprechender Name, über den allein es schon Vieles zu reflektieren gäbe, dieser Künstler Stich versteht sich als Bildhauer, er schafft, erschafft Plastiken.

Was ihn antreibt, was ihn zur Plastik führt, ist die Bewegung, die Bewegung im Raum und deren Potential, uns menschliche Zustände, ja, Nöte vor Augen zu führen. Mit diesem Thema stellt er sich dem ganzen Ballast der Vergangenheit. Tausende Künstler, Bildhauer haben zu diesem Thema gearbeitet, gleichzeitig gelingt ihm ein Zugang, eine Darstellungs- und Erkundungsmöglichkeit, die neue Perspektiven geradezu aufreißt. (Ich meide hier bewusst den nicht mehr sprechenden, weil allüberall in Gebrauch, Begriff „innovativ“.) Stich geht mit unerhörter künstlerischer Raffinesse vor, im wahrsten Sinne des Wortes, und, das kann ich inzwischen beurteilen, da ich einige Momente des Aufbaus erleben durfte, er scheut keine Mühe. Er hat sich ein elaboriertes Verfahren zu eigen gemacht, um virtuelle Skulpturen allen Sinnen zugänglich zu machen, sie in eine tastbare Körperlichkeit zu führen.

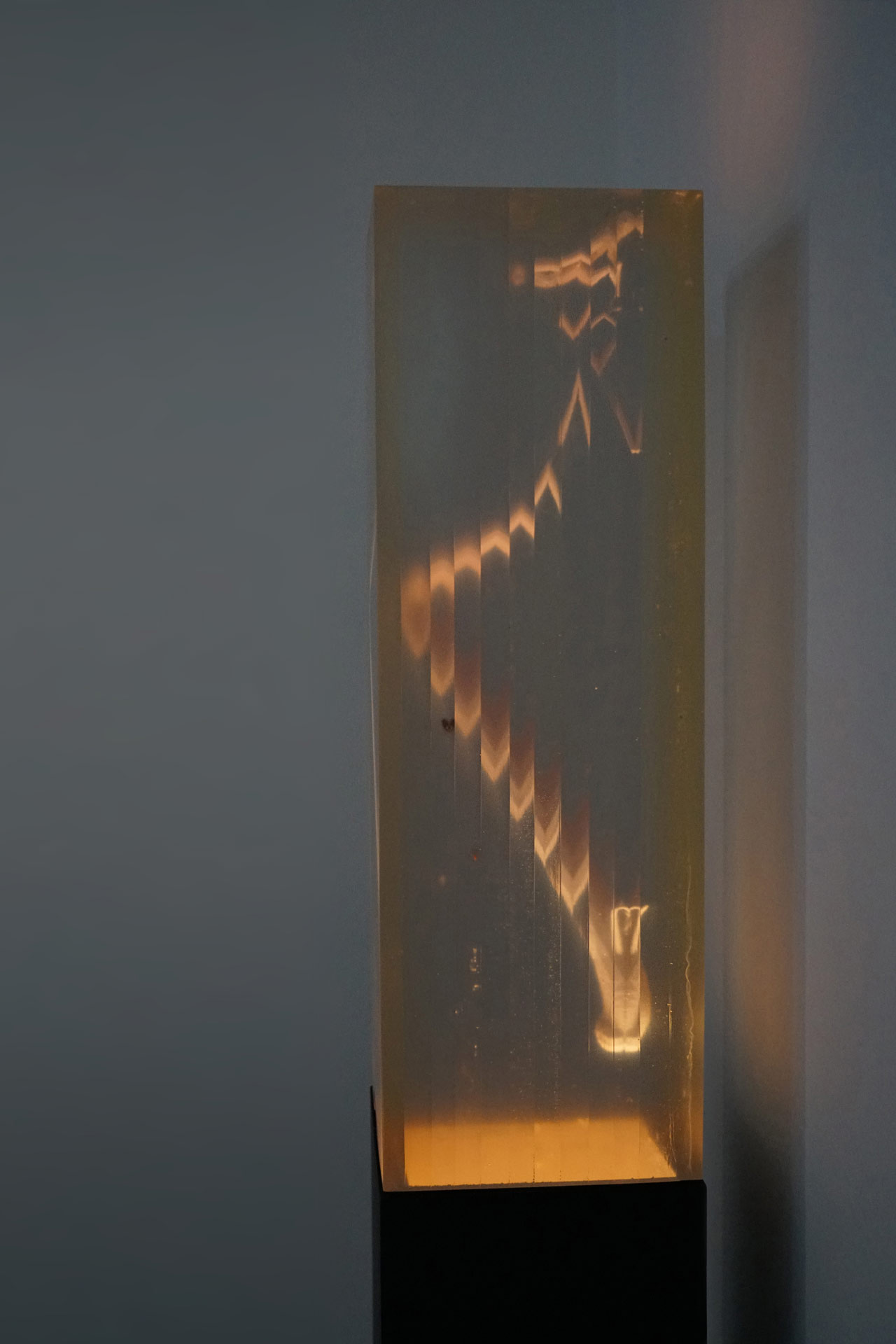

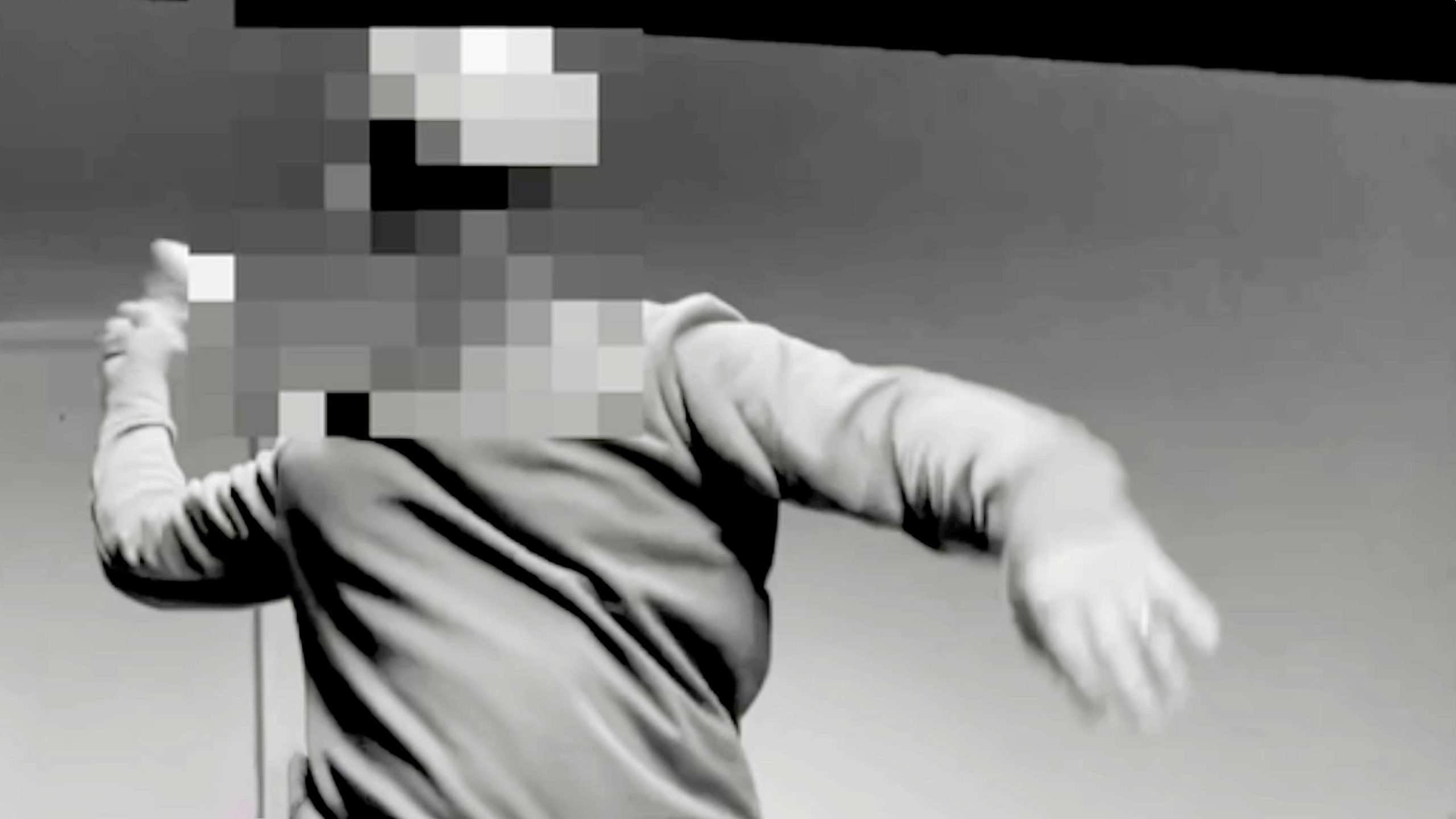

Am Anfang steht ein Bewegungsvideo, ein Film zu den Bewegungen eines Menschen, der sich per VR-Brille einer künstlichen Wirklichkeit aussetzt – bislang war dies immer der Künstler selbst. Diese Bewegungen werden nicht nur gefilmt, Momente der Bewegungen werden auch aufgezeichnet durch entsprechende Tracker an bestimmten Körperteilen – an Händen, an Knie. Die Tracker nehmen jeden einzelnen Punkt der Bewegung dieses Körperteils auf, in Folge der Bewegung entsteht etwas, was ich als eine Spur bezeichnen würde. Wir kennen solche Bilder, solche Videos, es sind Leuchtspuren im virtuellen Raum. Isoliert betrachtet, also frei von dem sich bewegenden Menschen, wandeln sie sich zu einem plastischen Gebilde, es sind keine einfachen Bewegungsspuren mehr, sondern sichtbar wird der durch die Bewegung umkreiste, erfahrene Raum. Dieses plastische Gebilde wird dann durch entsprechende Algorithmik sozusagen dem 3D-Drucker verfügbar gemacht. Die im virtuellen Raum entstandene Bewegungsplastik erscheint so als real erfahrbares Objekt.

Auf diese Art und Weise leistet der Künstler Stich einen wirklichen und hoch zu schätzenden Beitrag, dem Einschreiben, dem Festhalten von Bewegung in Kunst, in Kunstwerken neue Impulse zu geben.

Nicht der 3D-Drucker ist dabei das Entscheidende. Er ist nichts anderes als ein Medium, ein Werkzeug. Und man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, der 3D-Drucker wird schnell weiter um sich greifen und seinen Platz in der Kunstwelt erobern. Schließlich gilt, etwas lax formuliert, kein neues Instrument, wie übrigens auch kein neues Material, ist vor den Künstlern sicher, sobald es hinreichend preiswert geworden ist. Die Klagen, dass der 3DDrucker nicht der künstlerischen Tradition entspricht, beruhen auf einen seltsamen Kunstverständnis. Im Grunde ist es genau umgekehrt: Gerade die Einbeziehung dieser neuen Gestaltungsmöglichkeit wird dem Wesen aller Kunst gerecht. Der Blick über die Jahrhundert lehrt, für die Kunst ist immer das Aufgreifen, das Einverleiben des sich Neu-Entwickelnden bezeichnend. Kunst belebt sich durch Avantgarde.

Also, der 3D-Drucker ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende an dem Weg, den Stich gefunden hat, ist, dass authentische Bewegungen, die in zeitlicher Folge stattfinden, zu einem Moment zusammengefügt, ja, zusammengeschweißt werden. Aus dem Hintereinander wird ein gleichzeitiges Miteinander, wie in einem Film, dessen einzelne Bilder übereinandergelegt werden, und wir können nun alle Bilder zur gleichen Zeit sehen. Die vierte Dimension verschmilzt mit den drei Dimensionen des Raumes. Die Bewegung wird unmittelbar zur Plastik. Stich leistet eine Art Übersetzungsarbeit – und das ist nun das Eigentliche, das Zentrale, das, worum es geht – bei der die in den Bewegungen zum Ausdruck kommenden Empfindungen, Gefühle, Zustände, Gedanken, ja, die gesamte Subjektivität des Protagonisten, hier des Künstlers, in einer Plastik festgehalten werden.

Mit diesem Blick auf die Enstehung der Arbeiten scheint es mir nur konsequent zu sein, dass der Künstler uns seine Werke quasi doppelt präsentiert: das Video mit dem Bewegungsablauf, das am Beginn des Schaffensprozesses steht, und die ihm entspringende Plastik selbst. Es gehört zu den Besonderheiten dieser Werke, dass wir ihren Anfang mit dem Ende ins Verhältnis setzen können. Daraus resultiert, wie sich noch zeigen wird, ihre besondere Bedeutung. Und auch der Kunstgenuss, den wir mit ihnen erfahren.

Nun ist es natürlich so: Selbst das elaborierteste Vorgehen, die größte Raffinesse ist nichts wert, wenn das Resultat nicht die höchsten künstlerischen Höhen erreicht, wenn die Betrachter es nicht als künstlerisches Erlebnis erfahren, wenn es nicht Erlebnis, Inhalt, Aussage, Anstoß zu transportieren vermag. Worum geht es in diesen drei Kunstwerken? Was ist die Intention, die der Künstler Stich seiner Arbeit zugrunde legt?

Werfen wir zunächst noch einmal einen Blick auf die Bewegungen, die im Video festgehalten und uns hier mitgeliefert sind, die am Anfang des Schaffensprozesses stehen. Ihnen muss ja die künstlerische Intention ablesbar sein. Was hier nicht vollzogen wird, was hier nicht enthalten ist, das kann sich dann auch nicht in der Plastik abbilden. Wir sehen einen Sprung, wir sehen ein heftiges Reiben des Kopfes mit den Händen, wir sehen ein geradezu aggressives Umsichschlagen. Alle drei Bewegungen wirken hilflos. Bei längerem Betrachten entsteht der Eindruck einer verzweifelten Orientierungssuche. Als ob der Protagonist sich in die Frage geradezu gesteigert hat: Was geschieht hier? Was geschieht mit mir?

Die Videos zeigen Verzweiflung, Abwehr, Unsicherheit. Alles wirkt, wie ein Mühen, nein, wie ein Kampf um Souveränität. Unübersehbar ist die Überforderung des Subjekts, sein Erleben des Chaos, des Labyrinths.

An diesem Punkt wird es Zeit, dass wir von Ariadne reden. Wann gab es schon eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst, die nach einer kretischen Königsprinzessin benannt war. Diese hier trägt den Titel „Ach, Ariadne“ und mit ihm hat der Künstler eine nicht zu verfehlende Fährte gelegt zu seinen Intentionen, zu dem, was ihn im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung gebracht hat. Ariadne, wir erinnern uns, das war jene Tochter des Königs Minos, die dem antiken Superhelden Theseus den Weg gewiesen hat, wie er dem gefürchteten Labyrinth entkommen kann, die ihm den roten Faden gab, und die, das wollen wir nicht vergessen, ihm auch den entscheidenden Hinweis flüsterte, wie Minotauros zu besiegen sei. So viel zu den Superhelden – kein Zufall, dass einer solchen Frau im weiteren Verlauf der Geschichte übel mitgespielt wird. Zu stark, zu klug, vielleicht auch zu verliebt.

Der Titel der Ausstellung lautet nun nicht Ariadne, sondern, ich will es noch einmal sagen, „Ach, Ariadne“. Sie haben es gehört, ein Seufzer. Und dies ist nun wirklich gänzlich ungewöhnlich, über dieser Ausstellung schwebt ein Seufzer. Wann darf man das schon einmal erleben! Der Höhepunkt des Ganzen ist aber, dass diesem Titel, wie so vielem in dieser Ausstellung eine Doppelnatur zukommt. Raffinierter als Stich das hier hält, kann man es nicht mehr machen. Es ist nämlich in Ihre Hände gelegt, was Sie hier erleben. „Ach, Ariadne“ – das kann bedeuten, Du fehlst uns sehr, es wäre gut, Du wärst unter uns, wir erhielten von Dir einen roten Faden, der uns vom ewigen Durchlaufen unseres Labyrinths, unserer inneren und äußeren Labyrinthe befreit. Genauso gut kann aber „Ach, Ariadne“ auch auf das Gegenteil verweisen. Ariadne, wir sind Deiner überdrüssig. Dein roter Faden fesselt uns eher, als dass er uns erlöst. Er führt uns in die Irre. Nach dem Labyrinth ist immer vor dem Labyrinth, nicht einen roten Faden brauchen wir, sondern dutzende, hunderte.

Und dies ist es, was der Künstler will: Wir, die wir immer wieder auf der Suche nach Souveränität sind, nach Orientierung, nach Sicherheit in den Räumen, in denen wir uns bewegen, wir sollten ein Verhältnis zu Ariadne, zum Labyrinthischen in unserem Leben finden. Der Verweis auf diese Aufgabe ist so stark, dass zumindest die große Ariadne-Arbeit selbst einem Labyrinth gleicht.

Jetzt aber muss unser Blick auf das Material fallen, mit dem der Künstler – und ich verwende jetzt seine eigenen Worte – gekämpft hat. Das Material aus dem 3D-Drucker und seine Farbe. Ich bin gleich darüber gestolpert. Blickt man auf die Heftigkeit der Bewegungen, deren Aggressivität, Verzweiflung, was würde man da als Material vermuten: scharfes Metall? kühler Stein? All das wäre möglich, doch nicht dieses, was wir hier sehen. Es vermittelt uns nicht den Eindruck von Geschwindigkeit, Härte, Dynamik, Aggression. Im Gegenteil, das Material ist von organischer Anmutung. Es erscheint weich, verletztlich, geradezu zart. Die heftigen Bewegungen werden erstaunlicherweise eingefangen von einem Material, das in seiner Haptik und Farbigkeit überhaupt nicht archaisch wirkt, nicht streng und hart, sondern heutig, ja modisch, mir kam es im ersten Moment vor, als ob es aus Beauty-Studios entwendet worden wäre. Mit Sicherheit können wir deshalb sagen, diese Plastiken wollen nicht Geschichte interpretieren, sie sind keine Kommentare zur antiken Prinzessin Ariadne. Unsere heutigen Muster, dem Labyrinth zu entkommen, sind andere als die der antiken Welt. Nur die Aufgabe ist gleich. Ariadne muss neu erschaffen werden.

Doch damit nicht genug, die Zartheit, Weichheit des Materials, diese Dimension der Verletzlichkeit, sagt uns, Sensibilität ist in unseren verzweifelten Suchen nach Souveränität enthalten. Die Plastiken haben ja den Charakter der Bewegungen – der Verzweiflung des Protagonisten – in seiner Gänze vollends eingefangen. Dieses widersprüchliche Moment, auch wenn es vielleicht nicht immer wahrgenommen wird, ist dem Künstler – es sind seine Bewegungen – offensichtlich eigen. Und wenn ihm, dann vielleicht uns allen. Bei aller Heftigkeit existiert auch das Empfindsame. Das hat für mich etwas sehr Versöhnliches. Wenn man mit diesem Blick noch einmal auf die Plastiken schaut, dann wird man nicht umhin können zu sehen, dass sie eigentlich Schutzschirme, Schutzräume sind. Dies zu erleben, war für mich nach den Videos mit ihren angstvollen Bewegungen eine Sensation. Die Räume, die sich der Künstler Stich mit seinen Plastiken geschaffen hat, sind nicht kalt, nicht abstoßend, nicht unbarmherzig. Seine Labyrinthe gleichen nicht jenen von Kafka, sondern sie sind aufgeladen mit Hoffnungskapseln und Veränderungsgewissheiten. Aus der Verzweiflung erwächst in seiner Deutung Schutz und Bewahrung. Es entsteht ein Kokon, der uns aufzunehmen vermag, ein Raum zum Sich-Einrichten.

Dass solcherart Interpretation zutreffend ist, darauf verweist schon, dass es dem Künstler wichtig war, den Bewegungsspuren auch einen Weg nach draußen,außerhalb dieses Raumes zu bahnen, ins Freie, ins Offene. Die Wut, die wir im Video sehen, so der Künstler, muss nicht in Verlorenheit münden, sondern sie vermag auch schützende Räume und gleichzeitig Wege ins Offene zu schaffen. In solcher Ambivalenz wollen wir gerne leben.

Auch das heftige Waschen des Kopfes führt nicht dazu, dass man den Kopf verliert, sondern es entsteht eine helle, geradezu strahlende Kopfplastik – empfindlich und schützend zugleich. Wäre es anders, sie würde schwarz und erdrückend ausfallen.

Und schließlich der Sprung. Auch er enthält eine hoffnungsvolle Botschaft. Er wird uns präsentiert wie ein wertvolles Präparat, ein wunderlich schönes Tier in einer naturkundlichen Sammlung. Ein Schatz, vielleicht eine Botschaft. Ein solcher Sprung landet nicht im Abgrund, es ist, bei aller Unsicherheit, ein Sprung nach vorne.

Nein, ich bleibe dabei, der Künstler Stich, seziert das Labyrinthische in uns und entdeckt dabei das Hoffnungsvolle, den roten Faden, der alles zusammenhält.

Ulrich Heublein

Abtnaundorfer Str. 1

04347 Leipzig

Ach, Ariadne!

st.ich/stich

Eröffnung: 29.08.2025, 19 Uhr

geöffnet immer donnerstags und samstags von 16-18 Uhr

Die spontane Entstehung gestischer Plastiken st.ich/stichs stellt einen radikalen Bruch mit traditionellen Techniken dar. Denn diese entstehen durch spontane Bewegungen im virtuellen Raum, der keinen physischen Widerstand bietet. Die Geste wird ungefiltert in Echtzeit aufgezeichnet – ein Prozess, der an Jackson Pollocks „Action Painting“ erinnert, aber ins Dreidimensionale erweitert wird.

Jede gestische Plastik ist somit ein direktes Abbild einer unwiederholbaren körperlichen Handlung. Diese Unmittelbarkeit schafft Werke, die – ähnlich den Luminogrammen Picassos – den Schaffensakt selbst konservieren, nicht nur dessen Ergebnis. Während klassische Bildhauerei den Entstehungsprozess meist verbirgt, integrieren gestische Plastiken Videodokumentationen der Bewegung als konstitutives Element. Der 3D-Druck fixiert die spontane Geste endgültig.

Diese technische und konzeptionelle Neuausrichtung macht gestische Plastiken st.ich/stichs zu hybriden Kunstwerken: Sie verbinden die Flüchtigkeit performativer Kunst mit der Dauerhaftigkeit skulpturaler Objekte, während sie gleichzeitig den Schöpfungsmythos traditioneller Bildhauerei durch Transparenz ersetzen.

Eröffnungsrede Ulrich Heubleins

Liebe Freunde des NeuDeli,

lassen Sie mich mit etwas Einfachem beginnen:

Alle Kunst gründet auf Bewegung. Ohne Bewegung gibt es keine Kunst. Ja, Kunst ist Bewegung. Das mag banal klingen, wissen wir das doch im Grunde genommen schon seit Heraklits „Panta Rhei“, dass alles in Bewegung ist, dass sich alles unablässig verändert, dass alles fließt. Das bedeutet: Alles kann nur sein durch Bewegung. Alles entsteht nur durch Bewegung. Und das wurde in dieser apodiktischen Schärfe schon vor über zweieinhalbtausend Jahren formuliert.

Hier wird niemand widersprechen, auch wenn wir die Folgerungen aus diesem Satz manchmal schwer ertragen können. Aber diese Aussage „Alle Kunst gründet sich auf Bewegung“ meint noch mehr, und da wird es spannend. Sie will auch darauf hinweisen, dass sich in aller Kunst auch die Bewegung eingeschrieben hat, dass sie dort zum Ausdruck kommt. Immer. Bewegung als ewiges Thema der Kunst. (Ausrufezeichen! Fragezeichen!)

Das mag einem ja schnell einleuchten bei all den Kunstwerken, in denen Bewegung ganz unmittelbar auf die unterschiedlichste Art dargestellt wird, wo Menschen gehen, stehen, kämpfen; Pflanzen wachsen, sich im Winde wiegen … Ich spare mir weitere Beispiele. Den Bewegungsimpuls wird man schnell auch in jenen Werken erkennen, in denen Formen oder auch Farben gegeneinanderstehen, in denen sie flirrende Muster zeigen, mit dem Lichtspielen. Um das aber hier nicht ungebührlich auszureizen, komme ich gleich zu der eigentlichen Frage: Wie ist das z. B. mit dem „Stein des guten Glücks“, der einen sofort in seinen Bann zieht, einer einfachen Kugel auf einem Kubus, eine Skulptur, die Goethe schon 1777 schuf und später vor seinem Weimarer Gartenhaus aufstellen ließ? Wie ist das mit dem berühmten und faszinierenden“Schwarzen Quadrat“ von Malewitsch? Keine Bewegung, keine Formen, keine Farben, die sich bedrängen, gegenseitig beeinflussen. Kein irgendwie Ausgerichtetsein, das einen Impuls in sich trägt. Harmonie scheinbar rundum.

Und doch, auch diese beiden Arbeiten setzen sich mit Bewegung auseinander. Ihre Wirkung entspringt ihrem ganz eigenen Verhältnis zum Bewegtsein, Bewegtwerden. Die Kugel, perfekt ausbalanciert, liegt auf den Quader, und schon der erste Blick sagt uns, dies ist nur ein Moment, ein Festgehaltensein der Zeit, im nächsten Moment wird sie rollen, muss sie rollen – und alles ändert sich. Auch das Schwarze Quadrat bezieht seine Wirkung nicht nur aus der Unruhe, die eine nähere Anschauung der schwarzen Oberfläche uns zeigt, sondern weil die Empfindung, die dieses Quadrat auszulösen versteht, uns sagt, dies ist nicht die ewige Ruhe, der Stillstand, sondern das Magma eines Vulkans.

Verzeihen Sie mir die lange Einleitung. Aber sie scheint mir wichtig zu sein, um wirklich dessen gewahr zu werden, was dem Künstler, dessen Arbeiten wir hier im NeuDeli zu Angesicht bekommen, nicht nur beschäftigt, sondern was ihm auch gelungen ist, in Form zu setzen.

Stich, so sein interessantes Pseudonym oder besser: sein Künstlername, ein sprechender Name, über den allein es schon Vieles zu reflektieren gäbe, dieser Künstler Stich versteht sich als Bildhauer, er schafft, erschafft Plastiken.

Was ihn antreibt, was ihn zur Plastik führt, ist die Bewegung, die Bewegung im Raum und deren Potential, uns menschliche Zustände, ja, Nöte vor Augen zu führen. Mit diesem Thema stellt er sich dem ganzen Ballast der Vergangenheit. Tausende Künstler, Bildhauer haben zu diesem Thema gearbeitet, gleichzeitig gelingt ihm ein Zugang, eine Darstellungs- und Erkundungsmöglichkeit, die neue Perspektiven geradezu aufreißt. (Ich meide hier bewusst den nicht mehr sprechenden, weil allüberall in Gebrauch, Begriff „innovativ“.) Stich geht mit unerhörter künstlerischer Raffinesse vor, im wahrsten Sinne des Wortes, und, das kann ich inzwischen beurteilen, da ich einige Momente des Aufbaus erleben durfte, er scheut keine Mühe. Er hat sich ein elaboriertes Verfahren zu eigen gemacht, um virtuelle Skulpturen allen Sinnen zugänglich zu machen, sie in eine tastbare Körperlichkeit zu führen.

Am Anfang steht ein Bewegungsvideo, ein Film zu den Bewegungen eines Menschen, der sich per VR-Brille einer künstlichen Wirklichkeit aussetzt – bislang war dies immer der Künstler selbst. Diese Bewegungen werden nicht nur gefilmt, Momente der Bewegungen werden auch aufgezeichnet durch entsprechende Tracker an bestimmten Körperteilen – an Händen, an Knie. Die Tracker nehmen jeden einzelnen Punkt der Bewegung dieses Körperteils auf, in Folge der Bewegung entsteht etwas, was ich als eine Spur bezeichnen würde. Wir kennen solche Bilder, solche Videos, es sind Leuchtspuren im virtuellen Raum. Isoliert betrachtet, also frei von dem sich bewegenden Menschen, wandeln sie sich zu einem plastischen Gebilde, es sind keine einfachen Bewegungsspuren mehr, sondern sichtbar wird der durch die Bewegung umkreiste, erfahrene Raum. Dieses plastische Gebilde wird dann durch entsprechende Algorithmik sozusagen dem 3D-Drucker verfügbar gemacht. Die im virtuellen Raum entstandene Bewegungsplastik erscheint so als real erfahrbares Objekt.

Auf diese Art und Weise leistet der Künstler Stich einen wirklichen und hoch zu schätzenden Beitrag, dem Einschreiben, dem Festhalten von Bewegung in Kunst, in Kunstwerken neue Impulse zu geben.

Nicht der 3D-Drucker ist dabei das Entscheidende. Er ist nichts anderes als ein Medium, ein Werkzeug. Und man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, der 3D-Drucker wird schnell weiter um sich greifen und seinen Platz in der Kunstwelt erobern. Schließlich gilt, etwas lax formuliert, kein neues Instrument, wie übrigens auch kein neues Material, ist vor den Künstlern sicher, sobald es hinreichend preiswert geworden ist. Die Klagen, dass der 3DDrucker nicht der künstlerischen Tradition entspricht, beruhen auf einen seltsamen Kunstverständnis. Im Grunde ist es genau umgekehrt: Gerade die Einbeziehung dieser neuen Gestaltungsmöglichkeit wird dem Wesen aller Kunst gerecht. Der Blick über die Jahrhundert lehrt, für die Kunst ist immer das Aufgreifen, das Einverleiben des sich Neu-Entwickelnden bezeichnend. Kunst belebt sich durch Avantgarde.

Also, der 3D-Drucker ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende an dem Weg, den Stich gefunden hat, ist, dass authentische Bewegungen, die in zeitlicher Folge stattfinden, zu einem Moment zusammengefügt, ja, zusammengeschweißt werden. Aus dem Hintereinander wird ein gleichzeitiges Miteinander, wie in einem Film, dessen einzelne Bilder übereinandergelegt werden, und wir können nun alle Bilder zur gleichen Zeit sehen. Die vierte Dimension verschmilzt mit den drei Dimensionen des Raumes. Die Bewegung wird unmittelbar zur Plastik. Stich leistet eine Art Übersetzungsarbeit – und das ist nun das Eigentliche, das Zentrale, das, worum es geht – bei der die in den Bewegungen zum Ausdruck kommenden Empfindungen, Gefühle, Zustände, Gedanken, ja, die gesamte Subjektivität des Protagonisten, hier des Künstlers, in einer Plastik festgehalten werden.

Mit diesem Blick auf die Enstehung der Arbeiten scheint es mir nur konsequent zu sein, dass der Künstler uns seine Werke quasi doppelt präsentiert: das Video mit dem Bewegungsablauf, das am Beginn des Schaffensprozesses steht, und die ihm entspringende Plastik selbst. Es gehört zu den Besonderheiten dieser Werke, dass wir ihren Anfang mit dem Ende ins Verhältnis setzen können. Daraus resultiert, wie sich noch zeigen wird, ihre besondere Bedeutung. Und auch der Kunstgenuss, den wir mit ihnen erfahren.

Nun ist es natürlich so: Selbst das elaborierteste Vorgehen, die größte Raffinesse ist nichts wert, wenn das Resultat nicht die höchsten künstlerischen Höhen erreicht, wenn die Betrachter es nicht als künstlerisches Erlebnis erfahren, wenn es nicht Erlebnis, Inhalt, Aussage, Anstoß zu transportieren vermag. Worum geht es in diesen drei Kunstwerken? Was ist die Intention, die der Künstler Stich seiner Arbeit zugrunde legt?

Werfen wir zunächst noch einmal einen Blick auf die Bewegungen, die im Video festgehalten und uns hier mitgeliefert sind, die am Anfang des Schaffensprozesses stehen. Ihnen muss ja die künstlerische Intention ablesbar sein. Was hier nicht vollzogen wird, was hier nicht enthalten ist, das kann sich dann auch nicht in der Plastik abbilden. Wir sehen einen Sprung, wir sehen ein heftiges Reiben des Kopfes mit den Händen, wir sehen ein geradezu aggressives Umsichschlagen. Alle drei Bewegungen wirken hilflos. Bei längerem Betrachten entsteht der Eindruck einer verzweifelten Orientierungssuche. Als ob der Protagonist sich in die Frage geradezu gesteigert hat: Was geschieht hier? Was geschieht mit mir?

Die Videos zeigen Verzweiflung, Abwehr, Unsicherheit. Alles wirkt, wie ein Mühen, nein, wie ein Kampf um Souveränität. Unübersehbar ist die Überforderung des Subjekts, sein Erleben des Chaos, des Labyrinths.

An diesem Punkt wird es Zeit, dass wir von Ariadne reden. Wann gab es schon eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst, die nach einer kretischen Königsprinzessin benannt war. Diese hier trägt den Titel „Ach, Ariadne“ und mit ihm hat der Künstler eine nicht zu verfehlende Fährte gelegt zu seinen Intentionen, zu dem, was ihn im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung gebracht hat. Ariadne, wir erinnern uns, das war jene Tochter des Königs Minos, die dem antiken Superhelden Theseus den Weg gewiesen hat, wie er dem gefürchteten Labyrinth entkommen kann, die ihm den roten Faden gab, und die, das wollen wir nicht vergessen, ihm auch den entscheidenden Hinweis flüsterte, wie Minotauros zu besiegen sei. So viel zu den Superhelden – kein Zufall, dass einer solchen Frau im weiteren Verlauf der Geschichte übel mitgespielt wird. Zu stark, zu klug, vielleicht auch zu verliebt.

Der Titel der Ausstellung lautet nun nicht Ariadne, sondern, ich will es noch einmal sagen, „Ach, Ariadne“. Sie haben es gehört, ein Seufzer. Und dies ist nun wirklich gänzlich ungewöhnlich, über dieser Ausstellung schwebt ein Seufzer. Wann darf man das schon einmal erleben! Der Höhepunkt des Ganzen ist aber, dass diesem Titel, wie so vielem in dieser Ausstellung eine Doppelnatur zukommt. Raffinierter als Stich das hier hält, kann man es nicht mehr machen. Es ist nämlich in Ihre Hände gelegt, was Sie hier erleben. „Ach, Ariadne“ – das kann bedeuten, Du fehlst uns sehr, es wäre gut, Du wärst unter uns, wir erhielten von Dir einen roten Faden, der uns vom ewigen Durchlaufen unseres Labyrinths, unserer inneren und äußeren Labyrinthe befreit. Genauso gut kann aber „Ach, Ariadne“ auch auf das Gegenteil verweisen. Ariadne, wir sind Deiner überdrüssig. Dein roter Faden fesselt uns eher, als dass er uns erlöst. Er führt uns in die Irre. Nach dem Labyrinth ist immer vor dem Labyrinth, nicht einen roten Faden brauchen wir, sondern dutzende, hunderte.

Und dies ist es, was der Künstler will: Wir, die wir immer wieder auf der Suche nach Souveränität sind, nach Orientierung, nach Sicherheit in den Räumen, in denen wir uns bewegen, wir sollten ein Verhältnis zu Ariadne, zum Labyrinthischen in unserem Leben finden. Der Verweis auf diese Aufgabe ist so stark, dass zumindest die große Ariadne-Arbeit selbst einem Labyrinth gleicht.

Jetzt aber muss unser Blick auf das Material fallen, mit dem der Künstler – und ich verwende jetzt seine eigenen Worte – gekämpft hat. Das Material aus dem 3D-Drucker und seine Farbe. Ich bin gleich darüber gestolpert. Blickt man auf die Heftigkeit der Bewegungen, deren Aggressivität, Verzweiflung, was würde man da als Material vermuten: scharfes Metall? kühler Stein? All das wäre möglich, doch nicht dieses, was wir hier sehen. Es vermittelt uns nicht den Eindruck von Geschwindigkeit, Härte, Dynamik, Aggression. Im Gegenteil, das Material ist von organischer Anmutung. Es erscheint weich, verletztlich, geradezu zart. Die heftigen Bewegungen werden erstaunlicherweise eingefangen von einem Material, das in seiner Haptik und Farbigkeit überhaupt nicht archaisch wirkt, nicht streng und hart, sondern heutig, ja modisch, mir kam es im ersten Moment vor, als ob es aus Beauty-Studios entwendet worden wäre. Mit Sicherheit können wir deshalb sagen, diese Plastiken wollen nicht Geschichte interpretieren, sie sind keine Kommentare zur antiken Prinzessin Ariadne. Unsere heutigen Muster, dem Labyrinth zu entkommen, sind andere als die der antiken Welt. Nur die Aufgabe ist gleich. Ariadne muss neu erschaffen werden.

Doch damit nicht genug, die Zartheit, Weichheit des Materials, diese Dimension der Verletzlichkeit, sagt uns, Sensibilität ist in unseren verzweifelten Suchen nach Souveränität enthalten. Die Plastiken haben ja den Charakter der Bewegungen – der Verzweiflung des Protagonisten – in seiner Gänze vollends eingefangen. Dieses widersprüchliche Moment, auch wenn es vielleicht nicht immer wahrgenommen wird, ist dem Künstler – es sind seine Bewegungen – offensichtlich eigen. Und wenn ihm, dann vielleicht uns allen. Bei aller Heftigkeit existiert auch das Empfindsame. Das hat für mich etwas sehr Versöhnliches. Wenn man mit diesem Blick noch einmal auf die Plastiken schaut, dann wird man nicht umhin können zu sehen, dass sie eigentlich Schutzschirme, Schutzräume sind. Dies zu erleben, war für mich nach den Videos mit ihren angstvollen Bewegungen eine Sensation. Die Räume, die sich der Künstler Stich mit seinen Plastiken geschaffen hat, sind nicht kalt, nicht abstoßend, nicht unbarmherzig. Seine Labyrinthe gleichen nicht jenen von Kafka, sondern sie sind aufgeladen mit Hoffnungskapseln und Veränderungsgewissheiten. Aus der Verzweiflung erwächst in seiner Deutung Schutz und Bewahrung. Es entsteht ein Kokon, der uns aufzunehmen vermag, ein Raum zum Sich-Einrichten.

Dass solcherart Interpretation zutreffend ist, darauf verweist schon, dass es dem Künstler wichtig war, den Bewegungsspuren auch einen Weg nach draußen,außerhalb dieses Raumes zu bahnen, ins Freie, ins Offene. Die Wut, die wir im Video sehen, so der Künstler, muss nicht in Verlorenheit münden, sondern sie vermag auch schützende Räume und gleichzeitig Wege ins Offene zu schaffen. In solcher Ambivalenz wollen wir gerne leben.

Auch das heftige Waschen des Kopfes führt nicht dazu, dass man den Kopf verliert, sondern es entsteht eine helle, geradezu strahlende Kopfplastik – empfindlich und schützend zugleich. Wäre es anders, sie würde schwarz und erdrückend ausfallen.

Und schließlich der Sprung. Auch er enthält eine hoffnungsvolle Botschaft. Er wird uns präsentiert wie ein wertvolles Präparat, ein wunderlich schönes Tier in einer naturkundlichen Sammlung. Ein Schatz, vielleicht eine Botschaft. Ein solcher Sprung landet nicht im Abgrund, es ist, bei aller Unsicherheit, ein Sprung nach vorne.

Nein, ich bleibe dabei, der Künstler Stich, seziert das Labyrinthische in uns und entdeckt dabei das Hoffnungsvolle, den roten Faden, der alles zusammenhält.

Ulrich Heublein

Abtnaundorfer Str. 1

04347 Leipzig